В начале октября умерла гродненская фотографка и журналистка Наталия Дорош. Редакция Hrodna.life рассказывает, как благодаря деятельности Дорош удалось запечатлеть историю и Гродно, и всей Беларуси.

Наталия Дорош родилась в апреле 1952 года в Гродно. Ее отец был офицером, поэтому семья часто переезжала. Жили “на чемоданах” в служебных квартирах.

В первый класс Дорош пошла в польском городе Легница. В начале 1970-х Дорош поступила на факультет журналистики. Там же познакомилась со своим мужем. В течение следующих 30 лет Дорош сотрудничала с гродненскими газетами как фотожурналистка, также писала тексты.

С начала нулевых Наталия снимала Гродно и горожан. Снимки публиковала на своей Facebook-cтранице, периодически в Гродно проходили персональные выставки фотографки.

Начинала с отцовского фотоаппарата, а фото проявляла в ванной

Наталия увлеклась фотографией в конце школы. Начинала снимать на отцовский фотоаппарат «Зенит 3-М», а училась по книге Микулина «25 уроков фотографии».

«Моделями для фотосъемки на первых порах стали домашние питомцы, родственники и подружки», — вспоминала Дорош в предисловии к своему фотоальбому «Гродненские истории». Снимки гродненка проявляла в ванной комнате.

По словам Дорош, уже в том возрасте она «не расставалась с фотоаппаратом». Если видела интересную сценку на улицах Гродно или необычных прохожих — сразу же это снимала.

Снимала героев в лоб

Так «фотография стала образом жизни» гродненки, а уже в 19 лет Дорош устроилась внештатным корреспондентом в «Гродненскую правду». Фотокора Виктора Костина Дорош называет своим «неофициальным учителем».

«Он брал меня с собой на предприятия, показывал, как надо снимать портреты передовиков производства, делать групповые портреты, научил составлять проявители, потом смастерил для меня точечный свет в фотоувеличителе», — рассказывала гродненка в интервью Znyata.

Изучая советскую периодику, Дорош выработала для себя свод правил, придерживаясь которых, можно было рассчитывать на публикацию. Человека надо было снимать в лоб, чтобы читатели его узнавали. Кроме того, фотографировать можно было только «достойных членов социалистического общества».

«Как-то принесла еще один снимок в качестве фотоэтюда, его тоже не приняли. За моей спиной ответственный секретарь покрутил пальцем у виска… Этот снимок у меня сохранился, называется он – «Старуха, чистящая картофель», — говорила Дорош.

Как Дорош сняла с глаз «шоры, которые мешали видеть мир»

Студенческие годы Наталия провела в Минске — училась на журфаке. В тот же период гродненка познакомилась с литовской школой фотографии. Большое влияние на нее оказал Антанас Суткус. По словам Дорош, фотограф «произвел переворот» в ее сознании. «Благодаря этому мастеру фотографии с моих глаз были сняты шоры, мешающие видеть и снимать окружающий мир «не для газеты». Гродненка стала подражать стилистике Суткуса.

Букча: деревня, которая стала лейтмотивом всего творчества

В 70-х Дорош познакомилась со своим будущем мужем. Свадебное путешествие отметили на родине мужа — в полесской деревни Букча. В последствии жители деревни стали сквозным сюжетом в творчестве Дорош. Фотографка приезжала в Букчу на протяжении 35 лет. Серия снимков выходила под общим названием «Люди Полесья».

Параллельно Дорош строила карьеру фотожурналистки. Из Минска семья вернулась в Гродно. Наталья устроилась в областную газету строителей. Снимала, как строились «Химволокно» и «Гродно Азот».

В 1982 фото Дорош участвовала во всесоюзном конкурсе «Мир современника — 82». Золотую медаль за снимок «Дедовы яблоки» Наталье присудил тот самый Антанас Суткус, работами которого восхищалась гродненка.

В кадре были Игуменья Гавриила и Митрополит Филарет

В 90-е годы Дорош сконцентрировалась на религиозной теме. Случилось это после того, как ее муж уволился из прокуратуры. Некоторое время мужчина искал себя. После “серьезной беседы” с митрополитом Филаретом в Жировичском монастыре решил стать священником. “Мужу дали сельский приход в Гродненском районе”, – вспоминала Дорош.

Уклад в семье поменялся. Дорош отказалась от косметики, стала носить менее яркую и более закрытую одежду. А еще – ушла из редакции.

Тогда муж предложил восстановить издание «Гродненских епархиальных ведомостей». Газета выходила с 1900 года до Первой мировой войны. Дорош подняла архивы, а затем и вовсе стала главредом. Для иллюстрации выпусков гродненка снимала Игуменью Гавриилу, Митрополита Филарета и Патриарха Алексея II. В начале нулевых Дорош издала фотокнигу о православии в Гродно.

В 2010-х узнала, что такое экстремизм

В следующее десятилетие фотографка перешла с пленки на «цифру». Дорош называет это «самым гениальным изобретением человечества». Новые технологии вдохновили гродненку на поиск новых сюжетов и сообществ.

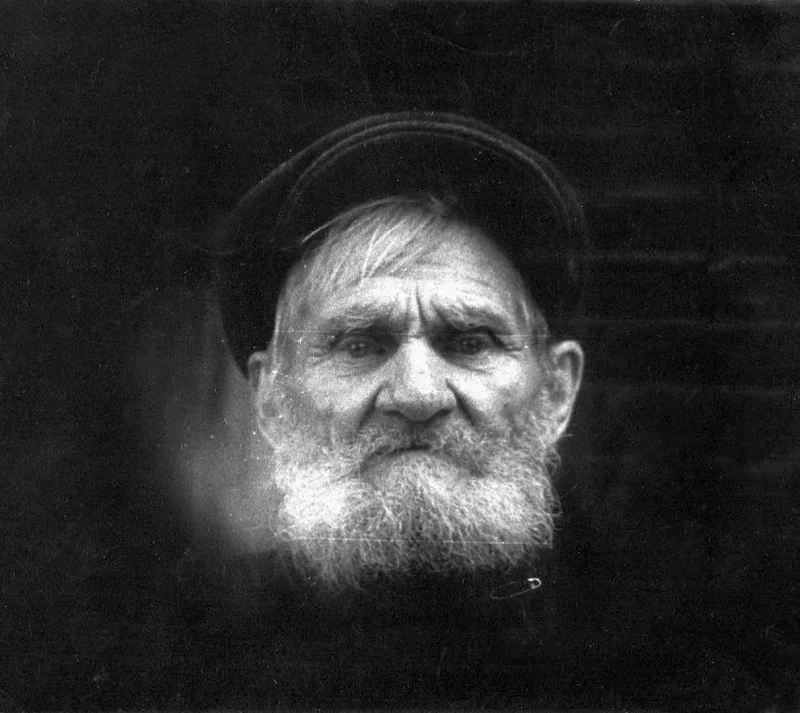

В 2011 на конкурсе «Пресс-фото Беларуси» серия снимков Дорош об умирающих деревнях получила второе место. «Особенно охотно соглашаются фотографироваться старики. А они — хранители истории, самобытности и традиций деревни. Поэтому я люблю снимать деревенских стариков», — рассказывала о серии «Паства» Дорош.

В апреле 2013 Ошмянский суд признал альбом экстремистским и постановил его уничтожить. Такое решение было принято после того, как КГБ по Гродненской области усмотрел в снимках “измышлениях о жизнедеятельности белорусского народа”.

Тираж успели распродать, остатки альбов изъяли на границе у фотографов, когда те возвращались с презентации за границей. Гродненка описала это как «совершенную дикость».

Снимала Гродно и его жителей

Последние десять лет Дорош снимала Гродно. Выходила на улицы и ловила в объектив прохожих. Фотографку расстраивало, что люди «закрывались» и просили их не снимать.

Когда у «города было особое настроение», Дорош фотографировала архитектуру Гродно. Ее привлекали дворики, старинные двери и «светящиеся окна» в районе Новый Свет. Район Дорош снимала «для истории», предполагая, что скоро его снесут.

В 2021 на улице Кирова в Гродно открылась персональная выставка Дорош “Карані”. В экспозицию вошло более 70 снимков из поездок журналистки по Гродно и области. Серию Дорош делала в течение 10 лет.

«Огромная потеря для Гродно»: белорусы о вкладе Дорош

После смерти фотографки белорусские культурные деятели и люди, знакомые с ее творчеством, вспоминали о вкладе Дорош. Заметки оставляли и на Facebook-странице Наталии, и в своих личных блогах.

«Есть градообразующие предприятия и есть градообразующие люди. Их немного, но они определяют характер города, его эмоциональную составляющую, интеллект и нравственность .Для меня это Виктор Саяпин, Владимир Бормотов, Олег Жюгжда и Наталья Дорош. Нам посчастливилось жить с ними в одном городе. Наташа, нам будет вас не хватать. Мы любим вас», — написала Наталья Храброва.

«Сколько моих дней начиналось и заканчивалось ее постами «доброе утро, друзья» или «всем доброй ночи», «до завтра». Сколько у нее было абсолютно волшебных, гениальных фотографий. Я попробую найти и опубликовать здесь одну из моих самых любимых, чтобы те, кто не знали ее и не видели ее работы, поняли, какого масштаба это была художница. Огромная потеря для ее родного Гродно, для всей Беларуси, для искусства», — рассказала Лина Казакова.

«Продолжаю думать о Наталии Дорош. Безусловно, ее работы — в первую очередь, полесские – войдут в историю белорусского фотоискусства. Но сколько прекрасных снимков у нее могло бы еще появиться, если бы была возможность ездить и фотографировать по всей Беларуси!

А каким мог быть музей фотографии, который создавал Виктор Суглоб? Какие авторские фотоальбомы после себя могли оставить Евгений Козюля, Юрий Васильев, другие знаковые белорусские фотографы?

Увы, во всех случаях мечты оказались неосуществленными из-за элементарного отсутствия денег. Вот авторские альбомы – той же Наталии Дорош, например – наверное, возможны только, если найдется какой-то неравнодушный человек, который профинансирует такой творческий проект или одолжит деньги на печать», — отметил Сяржук Паляшук.

Читайте также: Наталия Дорош: «Пани фотографка — только так себя и ощущаю»